*por Raphael Vidigal

“Como bate, como fere,

como traspassa a medula,

como punge, como lanha

o fino dardo da chuva” Carlos Drummond de Andrade

Depois do ex-governador Sérgio Cabral, o jogador Sócrates – ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileiro –, o jornalista Tarso de Castro (um dos idealizadores de “O Pasquim”) e o empresário Paulo Machado de Carvalho, o biógrafo Tom Cardoso estava atrás de sua próxima personagem, sempre engendradas em títulos promissores, como “O Marechal da Vitória”, “75KG de Músculos e Fúria”, “Se Não Fosse o Cabral”. Com Nara Leão (1942-1989) não foi diferente. Antes, porém, ele estava propenso a escrever sobre Raul Seixas, o eterno “Maluco Beleza”. Ao visitar a casa do crítico musical Tárik de Souza em busca de informações sobre o cantor, Cardoso foi persuadido a mudar de ideia.

“Ele me deu uma espécie de sermão: ‘O Raul é genial, mas já se falou tudo sobre ele, todo mundo está cansado de saber as mesmas histórias! Faz sobre a Nara’”, relembra. O encontro com Tárik, que Tom descreve como “um decano da crítica musical brasileira, colecionador de papel velho que, desde os anos 60 tem o hábito de recortar as notícias de música dos principais jornais de cultura do país”, foi decisivo para o nascimento de “Ninguém Pode Com Nara Leão”, que acaba de sair pela editora Planeta, e cujo título foi retirado de uma carta enviada por Glauber Rocha (1939-1981), do exílio, em Munique, ao colega cineasta Cacá Diegues, à época casado com Nara. “Glauber foi certeiro nessa definição”, diz.

Revolução. Na missiva, Glauber elogiava Cacá e, sobretudo, Nara. “Pouca gente sabe que um disco dela chamado ‘Opinião’ influenciou o mais importante espetáculo musical do país na época. As pessoas acham que foi o contrário, que ela gravou o disco por causa do espetáculo, mas não. Foi um disco tão revolucionário a ponto de influenciar toda essa turma do Cinema Novo, do Teatro de Arena, que vai desembocar no chamado show-manifesto ‘Opinião’”, esclarece. A montagem, com texto de Armando Costa, Oduvaldo Vianna Filho (o Vianninha), Paulo Pontes e Ferreira Gullar, estreou em 1964, meses após o golpe militar, era dirigida por Augusto Boal e contava no elenco com Zé Kéti e João do Vale que, ao lado de Nara, se revezavam em canções como “Pisa na Fulô”, “Esse Mundo É Meu”, “Carcará”, “Missa Agrária”, “Incelança”, entre outras.

“Nara era muito mais do que a menina da bossa nova, do joelhinho bonito e da voz doce que tinha o apartamento do pai em Copacabana. Era uma mulher de vanguarda sem fazer barulho. Cacá Diegues diz que ela conseguia transgredir sem precisar de gestos chamativos ou grandes polêmicas. A maior transgressão dela foi como artista, gestando movimentos musicais e sendo decisiva para a criação deles, mas nunca se deixou engessar, por isso era uma artista tão singular”, detalha Cardoso. Além do ex-marido, o biógrafo colheu depoimentos de Roberto Menescal, Carlos Lyra, Ruy Guerra, Arnaldo Jabor e Glauber Rocha, que acompanharam as peregrinações artísticas da protagonista. “Quando nem existia a sigla MPB, ela foi a primeira artista considerada desse primeiro time a gravar sambas de Cartola, Zé Kéti, Nelson Cavaquinho, descobriu vários deles”.

Pioneira. O pioneirismo de Nara se estendeu por outras plagas. “Ela foi a primeira a dedicar um disco inteiro a Roberto e Erasmo Carlos, quando artistas meio puristas se diziam superiores à Jovem Guarda”. Lançado em 1978, o álbum foi batizado com o provocativo título “…E Que Tudo Mais Vá Pro Inferno”, posteriormente censurado por Roberto Carlos, que passou a renegar a canção por conta de sua conversão religiosa. Fundamental para a Bossa Nova, Nara também se aventurou pelos caminhos da Tropicália. O livro de 224 páginas começa a partir de um fato que Cardoso considera relevante: a famosa Passeata Contra a Guitarra Elétrica, de 1967, liderada por Elis Regina e Jair Rodrigues, com o endosso de Edu Lobo, Geraldo Vandré e do futuro tropicalista Gilberto Gil.

“Nara é a primeira a sacar que aquilo tudo é uma grande bobagem. Ela ridiculariza a passeata e bate de frente com a Elis, mostrando o quanto elas eram diferentes tanto no trato com as pessoas quanto na maneira de pensar a música brasileira”. A celeuma entre as duas intérpretes tornou-se lendária e chegou ao campo pessoal. Ambas namoraram o compositor Ronaldo Bôscoli. O engajamento de Nara surge de seu cansaço com a tríade “amor, sorriso e flor” que regia a Bossa Nova, o que a leva ao Centro Popular de Cultura (CPC), onde se encontra com uma turma mais antenada politicamente. Em 1966, ela concede uma entrevista que ganha as manchetes do Diário de Notícias, onde afirma que “O exército não serve pra nada”. É o suficiente para o início de uma perseguição.

Ideologia. O ato mais duro da ditadura, o AI-5, que fechou o Congresso e institucionalizou a censura e a tortura, ainda não havia sido promulgado pelo marechal Costa e Silva que, na ocasião, era Ministro da Guerra do ditador Castello Branco. Partiu de Costa e Silva e intenção de enquadrar Nara na Lei de Segurança Nacional para prender a cantora. A ameaça despertou uma mobilização da classe artística. Carlos Drummond de Andrade, consagrado como um dos maiores poetas brasileiros, escreveu em sua coluna o poema “Apelo”, que ficou mais conhecido pelo verso final: “não deixe, nem de brinquedo/ que prendam Nara Leão”. A partir daí, cunha-se a expressão “esquerda narista”.

“Ela passa a se irritar com isso, porque percebe que fazer canções de protesto vira uma modinha. Os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, que antes criticavam a bossa engajada, dizendo que era coisa de comunista, aproveitam a maré e mudam de lado”, exemplifica Cardoso. De “saco cheio dessa patrulha ideológica”, Chico Buarque compõe “A Banda”, uma “marchinha singela de letra boba”, que Nara, identificada, coloca na praça no icônico ano de 1966, abocanhando o primeiro lugar no II Festival de Música Brasileira da TV Record, empatada com “Disparada”, de Geraldo Vandré, interpretada por Jair Rodrigues. O sucesso desencadeia mais um embate na trajetória artística da inquieta Nara.

Personalidade. “Nara gravou muitas canções de cunho social, mas detestava ser enquadrada e se irritava quando percebia que aquilo não era genuíno, mas uma estratégia para vender disco e se dizer idealista”, sintetiza o biógrafo. Diante da aclamação de “A Banda”, era natural que a cantora incluísse a canção em seu próximo disco, mas ela estava irredutível. “Nara tinha um cuidado na escolha do repertório e não fazia nenhuma concessão. Acho que a única foi gravar ‘A Banda’”. Os milhares de compactos vendidos entusiasmaram João Araújo, diretor da Som Livre e pai de Cazuza. Nara, no entanto, se recusava a incluir a faixa, sob o argumento de que já a havia cantado no festival e era uma música de Chico. Ela desejava cantar Sidney Miller e as músicas de novos compositores.

“Ela viajava pelo Brasil e fazia muita pesquisa. Foi assim que ela se deparou com a Tropicália em Salvador, na Bahia. O (Roberto) Menescal só a convenceu a gravar ‘A Banda’ porque disse que ia puxar as vendagens e, assim, ela teria uma abrangência maior para levar os novos compositores até as massas”, conta Cardoso. Intitulado “Manhã de Liberdade”, o álbum lançado em 1966 avisava, na capa, que “A Banda” estava presente. “Faz Escuro Mas Eu Canto”, parceria do poeta Thiago de Mello com o multiartista Monsueto, “Ladainha”, de Gilberto Gil e Capinam, “Funeral de Um Lavrador”, poema de João Cabral de Melo Neto musicado por Chico Buarque compunham o repertório. “Nara não estava preocupada em fazer sucesso. Queria ser ouvida, mas não admitia ingerências”.

Legado. Cardoso destaca duas cantoras que, na opinião dele, foram influenciadas pelo estilo independente de Nara. “O grande legado de Nara foi sempre gravar o que quis, de Sidney Miller a Roberto e Erasmo. Marisa Monte, apesar de ter um lado mais pop, também é assim, grava no tempo e do jeito dela. Maria Bethânia mais ainda”. Foi Nara quem indicou a irmã de Caetano para substituí-la no espetáculo “Opinião”, em 1965, que marcou a sua estreia em palcos cariocas com a lancinante interpretação para “Carcará”, que Ney Matogrosso definiu como “o primeiro ato cênico de homossexualidade na história da música brasileira”. Nas memórias mais antigas de Cardoso, Nara apareceu cantando “História de Uma Gata” no disco “Os Saltimbancos”, lançado em 1977.

“Passei a infância escutando esse LP e a minha preferida era justamente essa, que Nara canta com uma doçura e um charme na voz, a maneira como ela narra a parte falada é maravilhosa”, exalta. Do rol das preferidas, ele ainda pinça “Diz Que Fui Por Aí”, clássico de Zé Kéti, que Nara interpretava ao violão. Ela aprendeu o instrumento com Patrício Teixeira, que havia trabalhado com ninguém menos do que Pixinguinha. Apesar de muito respeitado no meio, Patrício convivia com preconceitos de toda ordem, por ser negro e músico. “O violão era marginalizado na época”, observa Cardoso. Jairo Leão, pai de Nara, “uma figura controversa que não seguia os ditames da época”, tirou as filhas do colégio e permitiu que elas tivessem aulas com Patrício. Nara aproveitou a deixa.

Controvérsias. Advogado bem-sucedido vindo do Espírito Santo, Jairo é uma figura importante na narrativa. “Ao mesmo tempo em que abre o famoso apartamento de Copacabana para todos os jovens da Bossa Nova, ele andava armado, fazia o tipo machão, mandava em casa”. Dona Tinoca, mãe de Nara e Danuza, é descrita como “uma figura apagada”. Centralizador e onipresente, Jairo quis tirar satisfações com Samuel Wainer e Cacá Diegues quando o jornalista e o cineasta desposaram suas filhas. “Ele tinha dois lados: era liberal para algumas coisas e muito parecido com a figura patriarcal do período para outras”, explica o entrevistado. Segundo ele, Nara e Danuza se libertam do pai ao se afastarem dele. Mas é Jairo o primeiro a ver o exame que confirma o tumor no cérebro que matou Nara em junho de 1989, quando a cantora tinha 47 anos.

O fato é escondido pelo pai até o fim da vida. “É uma história delicada. Entrevistei médicos e é realmente estranho a Nara, uma mulher de vanguarda, independente, não querer saber o que tinha e deixar o pai controlar isso. Antes da morte da filha, Jairo comete suicídio, em 1983. “Ele era um cara altivo, forte fisicamente, mulherengo, que gostava de correr em Copacabana, e começa a ficar cego. Essa queda física muito acentuada o leva à depressão”. O espírito controlador permanece na despedida. Jairo deixa investimentos em ações para as filhas, descarta metodicamente remédios vencidos, escreve uma carta e avisa ao porteiro do prédio o momento de subir, não sem antes reunir a família. Ele liga o gás e dispara um tiro contra o próprio peito. “Era uma pessoa curiosa, um excêntrico. Mas, se não fosse ele, Danuza não seria modelo, nem Nara cantora”.

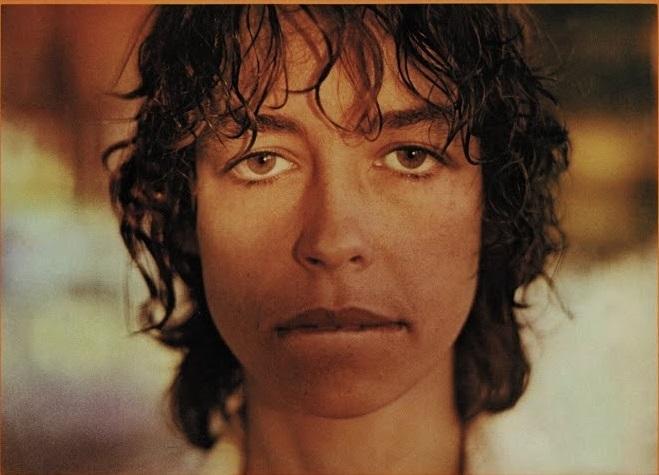

Foto: Som Livre/Reprodução.