“A nossa ciência não é nem mesmo uma aproximação; é uma representação do Universo peculiar a nós e que, talvez, não sirva para as formigas ou gafanhotos. Ela não é uma deusa que possa gerar inquisidores de escalpelo e microscópio, pois devemos sempre julgá-la com a cartesiana dúvida permanente. Não podemos oprimir em seu nome.” Lima Barreto

Por que tanto medo da subjetividade? A pergunta deveria estar direcionada ao próximo e semelhante, mas a guardei para mim. Chega a ser engraçada, para não dizer ridícula, a crença de alguns jornalistas sobre os adjetivos. Havemos de concordar num ponto: esse tal valor absoluto da qualidade já foi varrido, e não é de hoje. Se critérios elementares afeitos à técnica e circunstância nunca foram suficientes para julgar arte, e essa percepção instalou-se soberanamente sobre as cabeças desde a vanguarda (seja lá o que esta expressão alcance) só há um motivo para aqueles que se consideram especialistas no assunto se manterem presos a rédeas do passado. Ou melhor, dois: cisma de importância e defesa de mercado. Se toda opinião vale tanto quanto pesa a insustentável leveza do ser, qual seja: quase nada, logo, qual é o meu papel nesse mundo?

Aceita a irrelevância de cada fala, a soma de todas elas tende a conviver sobre o mesmo jugo da liberdade. E talvez seja este o outro incômodo. Estou cheio de talvez como a personagem de Mario Quintana que recebeu a Morte na cidade de Encruzilhada, e com isto a conseguiu espantar, ao contrário de quem disse “sim” ou “não”. Largada a certeza do “melhor”, “maior”, “histórico”, “clássico”, “simbólico” e “representativo” que preenchem as bocas da espuma de champanhe da verdade (espuma é bolha, estoura rápido), uma libélula (e, talvez, libelo) nos cochicha no ouvido: a experiência artística depende do repertório afetivo e intelectual de cada ser. E o valor da arte não está em outra coisa senão na capacidade de atiçar o corpo em suas esferas físicas, mentais. Pois afinal, os outros critérios atendem a teses, lugares de alguma objetividade.

Será possível que a tradição ainda nos leva ao erro de acreditar em palavras tão chocas como verdade, objetividade, parcialidade? Até parecem remédio, com esses finais sempre iguais. E do ponto de vista conceitual é essa a pior herança das faculdades de jornalismo, onde se ensina padrões no espaço da criação. É por isso que me agrada a não exigência do diploma, que relativiza a reverência a um tipo de ensino, conhecimento e aprendizado. É bom saber que eles não são os únicos, e as pedras se encontram em muitas estradas, não apenas no mesmo caminho de Drummond. Eu, subjetivo e irrelevante, sou a favor de um jornalismo menos óbvio, e mais sutil, mas pareço à deriva com minha garrafa nesse mar de ondas cibernéticas. Recorro aos antepassados: de Truman Capote, Paulo Francis, Nelson Rodrigues até ao Hunter S. Thompson.

Eles primavam pela forma, a ironia, a frase de efeito, o enredo. Qual é o meu papel nesse mundo, jornalista sem fatos? Primeiro o entendimento de que toda escolha sucede a nossa própria subjetividade, e que a riqueza contem-se no frasco da fluidez. A inexistência do absoluto, em qualquer área, é motivo para debate, conversa, papo: dessas atitudes dependem o nosso exercício diário de pensar, descobrir, refletir e contestar o mundo. Vê-lo a cada dia de um modo único. Talvez uma frase curiosa, bela, radical e anômala desperte mais a atenção (e contenha, inclusive, mais informações) do que datas, números ou coisa que os valha. A proposta é misturar o soro da seringa da verdade à beleza, magia, o onírico, o sonho. Nenhuma dessas realidades é absoluta. Nesse caso, o veneno ou remédio irá depender menos da dose que do paladar.

Raphael Vidigal

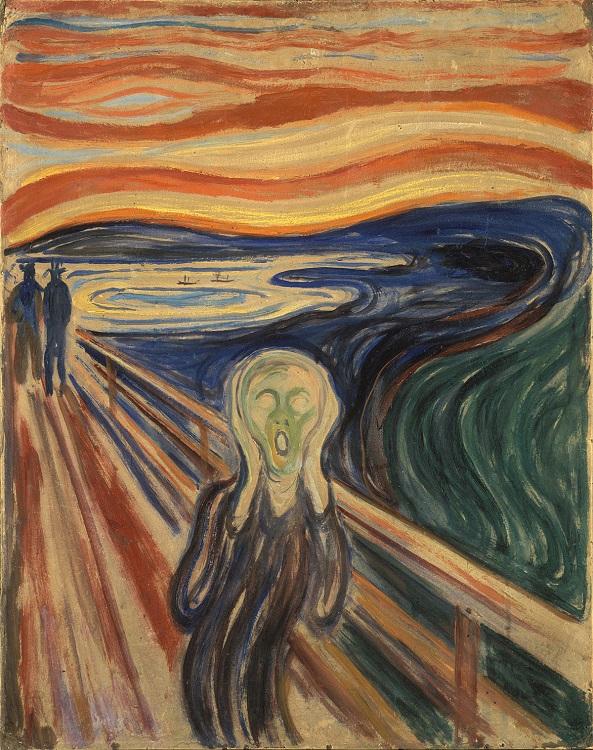

Imagens: pintura “O Grito”, de Edvard Munch; e foto do escritor norte-americano Truman Capote, de 1959.